1.支線アンカー

Q.103 打込式支線アンカーの歴史

支線アンカーは、電柱と共に設置されていたものと推測すると、その歴史は古く、1900年以前からあったものと考えられます。当時の支線アンカーは、丸太やコンクリートブロックが使用され、いわゆる埋設式のアンカーが主流でした。これら埋設式のアンカーは大きく、重く、取り扱いにくいものでした。支線アンカーの需要が急増したのは、戦後の復興期を経た1955年頃の高度経済成長期で、このとき迅速な電力・通信等のインフラ整備を行う必要がありました。そのため、少しでも早く、安価に整備可能なコンクリート製の電柱が必要とされ、その電柱を支える役割を担う支線アンカーも必須でした。

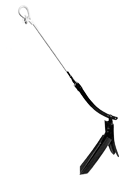

そこで、日本地工では1956年、土の持つ特性を十分に生かすことができる鋼製の打込式アンカー「ステーアンカー1号」を開発しました。ステーアンカー1号は、コンパクトでありながら十分な耐張力を発揮する今までにない画期的な製品であったことから、東京電力様、関西電力様、日本国有鉄道様にご採用頂きました。また、翌年の1957年には九州電力様にご採用頂き、変わったところでは南極観測隊の建設資材にも選定されております。その後、1958年には日本電信電話公社様にご採用頂き、ついに全国規模で取り扱われることになりました。こうした状況の中、1961年には念願であった全電力会社様へご採用頂きました。

一方、各電力会社様や電気通信事業者様によって、アンカー構造が異なることもあり、より高品質を目的とした大量生産が困難な状況になりつつありました。そこで、お客様ごとに異なる仕様にお応えしつつ、アンカー構造の統一を図ることを目的に研究ならびに検証を重ねてまいりました。その結果、10年以上の歳月をかけ、1974年に「チコーアンカー80型」を完成させ、アンカー構造の統一化に成功しました。また、チコーアンカー80型は、量産ラインのロボットを導入したことにより、高品質製品の大量生産化に成功しました。

今現在、チコーアンカー80型の基本構造は開発当時と同じではありますが、お客様ごとに異なるご要望(例えば、塩害地区における重めっき処理や目標とする耐張力ごとに合わせた最適化設計等)や品質に対し、柔軟かつ適切なご提案ができますよう日々研鑽を重ねております。

-

1956

『ステーアンカー1号』の開発

東京電力様・関西電力様・日本国有鉄道様に採用される。

-

1957

九州電力様に採用される。

九州電力様に採用される。また、南極観測隊の建設資材にも選定される。

当時のNHK取材状況

-

1958

日本電信電話公社様に採用される。

日本電信電話公社様にも採用され、この頃から全国規模で取り扱われることになる。

-

1961

全国の電力会社様に採用される。

かねてからの念願であった全電力会社様に採用される。

-

1974

『チコーアンカー80型』の完成

「チコーアンカー80型」の完成により、アンカー構造の統一化に成功。量産ラインのロボットを導入したことにより、高品質製品の大量生産化に成功。